Wachs

Zur Herstellung von Phonographenwalzen wurden fast ausschließlich zwei Arten von Substanzen verwendet: zunächst vor allem Wachse und wachsähnliche Substanzen, später Celluloid. Weiches Wachs hat für die mechanische Tonaufnahme annähernd ideale Eigenschaften. Es setzt dem Einschneiden der Rille kaum Widerstand entgegen und ermöglicht ein sehr genaues plastisches Abbild der Schallinformation. Außerdem reagieren Schneid- und Abtaststift eines Phonographen fast geräuschlos auf den Kontakt mit einer polierten, rotierenden Wachsoberfläche, denn Wachs ist – anders als die Materialmischung der Schellackplatte – in sich völlig homogen und nicht körnig. Leider stehen diesen Vorzügen des Materials als Aufnahmemedium gravierende Haltbarkeitsprobleme gegenüber, sobald Wachs auch das Material der abzuspielenden Zylinder ist. Hohle Wachswalzen sind schon in dem weit verbreiteten Standard-Format ziemlich zerbrechlich, außerdem empfindlich gegen Abnutzung und Kratzer.

Bei längeren oder breiteren Größen wie Inter, Grand, dem überlangen 20th-Century-Format von Columbia oder gar dem Céleste-Riesenformat von Pathé, ist die Zerbrechlichkeit ins Extrem gesteigert. Eine einzige falsche Bewegung kann sie zerstören.

Zur Beschädigung oder Zerstörung einer Wachswalze bedarf es manchmal noch nicht einmal irgendeiner Bewegung. Schon ein schneller Temperaturwechsel, wie er beim Frachttransport in Flugzeugen häufig vorkommt, kann durch die entstehenden Materialspannungen zu Rissen führen

Aber es gibt noch ein weiteres, vielleicht gravierenderes Problem für die Haltbarkeit von Wachszylindern. Es folgt aus der organischen Natur ihres Materials. Wachs und auch die für Gusswalzen verwendeten wachsartigen Metallseifen sind ein leicht zu besiedelnder Nährstoff für den Schimmelpilz Aspergillus flavus, der auf die Zersetzung von Fetten, Ölen und Wachsen spezialisiert ist. In den weit mehr als hundert Jahren, die seit der Herstellung der historischen Wachswalzen inzwischen vergangen sind, brauchten sie nur irgendwann einmal vorübergehend feucht gelagert worden zu sein und schon setzten sie Schimmel an. Da Pilze die organischen Substanzen, auf denen sie wachsen, abbauen, bedeutet Schimmelbefall auf der Oberfläche von Phonographenzylindern immer die Zerstörung der akustischen information an der befallenen Stelle.

Eine ungewollte Förderung des Pilzwachstums kann sich aus der in den meisten Walzenkartons vorhandenen inneren Filzpolsterung ergeben, die um 1900 eigentlich zum Schutz der Aufnahmen eingeführt wurde. Leider bestehen die Kartons aus der zu ihrer Zeit üblichen säurehaltigen Papiermasse. Diese neigt dazu, Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufzunehmen und an den Filz weiterzuleiten. Und der Filz bringt die Feuchtigkeit dorthin und hält sie dort fest, wo sie niemals hingelangen sollte, nämlich auf die Walzenoberfläche. In feuchter Luft hat der Schimmel in einer Phonographen-Walzendose leichtes Spiel – auf Kosten historischer Toninformationen. Phonoarchive wie das Deutsche Rundfunkarchiv oder die Sammlung der kalifornischen University of Santa Barbara digitalisieren Walzen mit stärkerem Schimmelbefall nur dann, wenn es sich um historisch bedeutende und seltene Aufnahmen handelt.

Wir tun dies überhaupt nicht, denn es ist eine Folter für die Ohren, das akustische Abbild des Schimmels hören zu müssen.

Celluloid

Wie erwähnt, verwendete der französische Uhrmacher und Phonographenproduzent Henri Lioret schon seit 1893 Celluloid, den ältesten thermoplastischen Kunststoff, als Trägermaterial der phonographischen Tonrille. Seine Walzen haben ein inneres, meist aus Messing bestehendes Metallrohr, das eine verlässliche Stabilisierung der darauf aufgezogenen, fast zwei Millimeter dicken, elfenbeinfarbigen Celluloidröhre bewirkt. Das Ergebnis war eine äußerst robuste und fast abnutzungsfreie Walze zu einer Zeit, in der Edison und alle übrigen Konkurrenten noch mit Weichwachs arbeiteten. Der Klang der Aufnahmen des „Système Lioret“ konnte sich mit den besten Wachswalzen ihrer Zeit messen, ohne, wie diese, durch das Abspielen schnell an Qualität zu verlieren. Und sie spielten wegen der hohen Auflagegewichte der Schalldosen mit beträchtlicher Lautstärke. Wegen der Härte des Materials konnte die Rille wesentlich feiner geschnitten werden als in Wachs, wodurch die Walzen zum Erreichen der bis um 1900 üblichen kurzen Spieldauern sehr klein gehalten werden konnten. Die ersten Lioret-Zylinder waren schmale, auf ein Messingröhrchen mit Verschlussplatte und Speichen aufgezogene Celluloidringe mit etwa einer halben bzw. einer Minute Spieldauer, genannt Lioret No. 1 bzw. No. 2. 1896 folgte No. 3 mit zwei Minuten Länge und Ende 1898 No. 4, auch Eurêka genannt, mit einer Dauer von bis über 4 min. Im Jahr 1900 stellte Lioret die Herstellung von Celluloidwalzen ein.

1899 trat auch der Amerikaner Thomas Lambert auf den Plan mit dünnwandigen Celluloidwalzen im Edisonschen 2 min-Format. Edison selbst wurde durch Patentstreitigkeiten bis Ende 1912 davon abgehalten, eigene Celluloidwalzen zu produzieren. Als seine Blue Amberol-Walzen endlich auf den Markt kamen, waren sie der Klangtreue aller sonstigen Tonträger überlegen und erreichten fast die Spieldauer der inzwischen gängigen 12-inch-Schallplatten. Trotz ihres massenhaften Absatzes aber konnten sie den mittlerweile von der Schallplatte dominierten Tonträgermarkt nicht mehr für das Walzenformat zurückerobern.

Ähnlich wie die damaligen Hersteller und Käufer von Walzen aus Celluloid könnte man glauben, mit der Verwendung dieses Materials anstelle von Wachs seien alle Probleme der Haltbarkeit und Belastbarkeit endgültig gelöst. Härte und Elastizität dieses Kunststoffs wurden seinerzeit mit Unzerbrechlichkeit oder Unzerstörbarkeit gleichgesetzt. Das jedenfalls suggerieren das Markenzeichen des auf einer Walze stehenden Elefanten der Lambert Company und Markennamen wie Indestructible und Everlasting.

Tatsächlich ist frisches oder gut erhaltenes altes Celluloid sehr widerstandsfähig. Es ist hart, glatt und zugleich etwas elastisch. Aber schon bald nach ihrer Einführung stellte man bei Phonographenwalzen aus diesem Material einen allmählichen, immer weiter voranschreitenden Masseschwund fest. Sichtbar davon betroffen waren zunächst vor allem die frühen Ausgaben der Lambert-Celluloidwalzen, da diese nur aus der dünnen Nutzschicht aus Celluloid bestehen, die nicht auf einen festen, Maßhaltigkeit und Festigkeit garantierenden Kern aufgezogen ist. Diese Zylinder werden mit der Zeit in alle Richtungen kleiner. Der Masseverlust des Celluloids folgt aus dem allmählichen Verschwinden des Kampfers, der als Weichmacher in dem Material enthalten ist. Die als Ringe ausgebildeten Enden der Lambert-Walzen müssen von Zeit zu Zeit innen ausgeschliffen werden, wenn sie weiterhin auf den Konus eines Phonographen passen sollen.

Bei Walzen mit Innenkern aus Metall, starker Pappe oder Gips wird der Umfang der Celluloidschicht zwar durch das feste Material stabil gehalten. Dafür aber schwindet sie in Längsrichtung. Das bedeutet, dass die Walze ein Stückchen kürzer wird, was beim Abspielen auf Phonographen mit mechanischem Vorschub zum gelegentlichen Überspringen der Rille beim Abspielen führen kann, auch wenn die Rille selbst intakt ist. Bei fortgeschrittenem Masseschwund kann es bei Walzen mit starrem Kern zu Rissbildungen von den Rändern her und sogar zum völligen Aufplatzen der Celluloidschicht kommen. Randrisse sind bei Blue-Amberol-Walzen häufig anzutreffen, komplettes Aufplatzen bei Lambert-Walzen mit Pappkern und selten bei Lioret-Walzen.

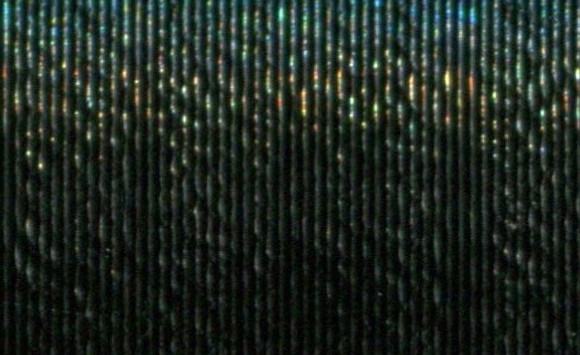

Mit dem Verschwinden des Kampfers aus der Celluloidmasse geht auch eine Versprödung des Materials und damit eine erhöhte Abnutzung beim Abspielen durch Absplitterungen mikroskopischen Ausmaßes einher.

Und es gibt noch einen weiteren unwillkommenen Begleiteffekt des entweichenden Kampfers. Der Grundstoff des Celluloids ist nitrierte Zellulose, eine sehr feuergefährliche Substanz, die in geschlossenen Behältnissen schlagartig wie Sprengstoff verbrennt. Je mehr Kampfer aus dem Celluloid entweicht, desto reiner und feuergefährlicher wird die verbleibende Nitrozellulose. Reines Celluloid hat bei fortschreitender Alterung die gefährliche Neigung, sich ohne äußeren Anlass von selbst zu zersetzen, wobei es zur spontanen Selbstentzündung kommen kann. Zum Glück ist das Celluloid von Phonographenwalzen nicht so rein wie dasjenige des durchsichtigen Celluloidfilms, da es mit mehreren Zuschlagsstoffen versehen wurde. Die Zusammensetzung der Zuschläge und ihr Anteil an der Gesamtmasse waren Betriebsgeheimnisse der herstellenden Firmen. Dass ihr Masseanteil von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich war, lässt sich auch ohne wissenschaftliche Materialanalysen daran erkennen, dass Walzen der Marken Lambert, Indestructible und US Everlasting weitaus stärkere Anzeichen der Materialschrumpfung zeigen als diejenigen der Marken Lioret und Blue Amberol.

Die dem Celluloid zugesetzten Hilfsstoffe dienten zum Färben, zur Verbesserung von Maßhaltigkeit und Härte und zum Erleichtern der Verarbeitung. Die Erfahrung zeigt, dass sie sehr wahrscheinlich auch eine chemische Stabilisierung der Nitrozellulose bewirken. Denn Fälle spontanen chemischen Zerfalls der Celluloidmasse von Phonographenwalzen sind nach unserem Kenntnisstand bisher nicht vorgekommen. Trotzdem gilt: Auch Phonographenwalzen aus Celluloid können feuergefährlich sein! Sie sollten nicht zu warm – etwa auf heißen Dachböden –, immer lichtgeschützt und schon gar nicht im direkten Sonnenlicht hinter Glas aufbewahrt werden.

Wer den Masseschwund des Celluloids aufhalten will, kann die Walzen einzeln in luftdicht geschlossenen Behältern unter Zugabe von etwas Kampfer verpacken, so dass die Luft darin immer mit Kampfer gesättigt ist. Leider sind Kampfer-Luft-Gemische leicht entzündlich, deshalb muss auch hier vor Wärmezufuhr und direktem Sonnenlicht und natürlich vor Funken und glimmenden Zigaretten in ihrer Nähe gewarnt werden.