Auf den ersten Blick scheinen Opern und Operetten nicht gerade für die Aufnahme auf Phonographenwalzen oder frühen Schellackplatten prädestiniert zu sein. Die Länge jeder Oper liegt weit über den wenigen Spielminuten der damaligen Tonträger. Zudem war es mit den Mitteln der akustisch-mechanischen Schallaufzeichnung noch nicht möglich, die Klangfülle und Dynamik der Opernmusik und den Effekt guter Gesangsstimmen auch nur annähernd naturgetreu zu erfassen und wiederzugeben. Andererseits aber kam die stimmliche Kraft ausgebildeter Opernsänger der akustisch-mechanischen Aufnahmetechnik durchaus entgegen. Zudem war die Gattung der Oper um 1900 noch außerordentlich lebendig und produktiv, und so war es trotz der Beschränkungen des noch jungen Mediums von großem Reiz, die bis dahin einem wohlhabenden und gebildeten Publikum exklusiv vorbehaltene Opernmusik durch das Verbreiten von Tonaufnahmen zu popularisieren und damit Geld zu verdienen. Wie ab 1902 das Beispiel Enrico Carusos in besonderem Maß zeigen sollte, trug das Angebot guter Opernaufnahmen entscheidend dazu bei, das Renommée der jungen Phonoindustrie und damit auch die Verkaufszahlen von Abspielgeräten und Aufnahmen anzuheben. Medienbedingt musste die Musik zum Zweck der Aufnahme in aller Regel deutlich gekürzt, beschleunigt, vereinfacht und umarrangiert werden. Aufgenommen wurden meist einzelne Arien, Ouvertüren, Auszüge mit den wichtigsten musikalischen Themen und Opernphantasien.

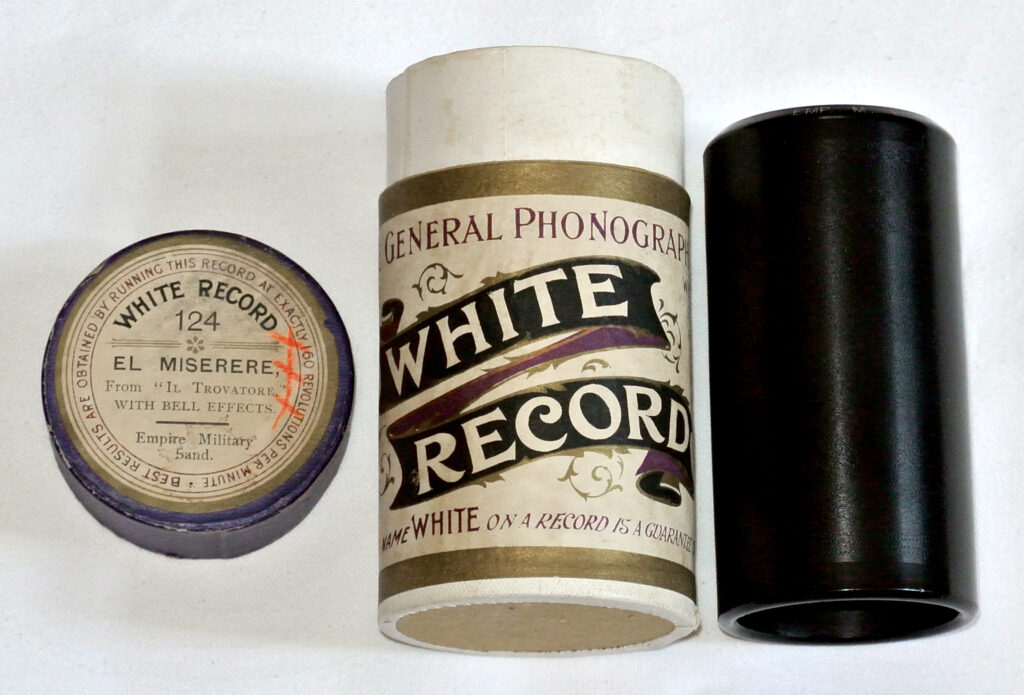

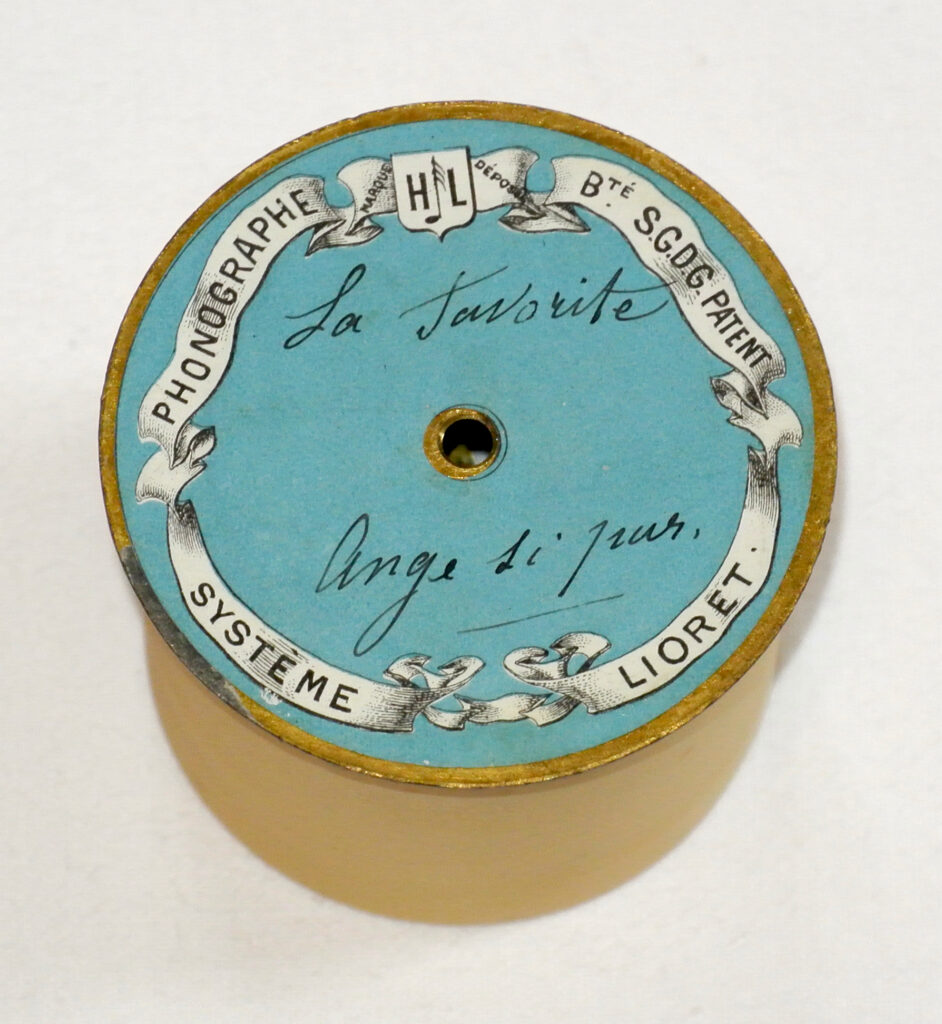

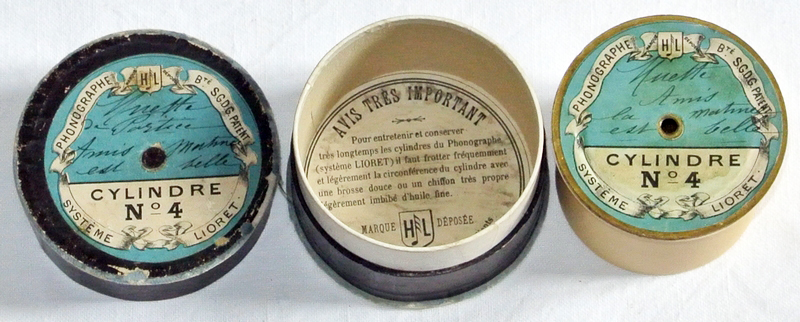

Die Firma des französischen Uhrmachers Henri Lioret hatte schon im Jahr 1895 ein kleines Opernrepertoire auf Celluloidwalzen im Programm, das zügig erweitert wurde. Damit war Lioret nicht nur ein Pionier auf den technischen Gebieten der Verwendung von Celluloid und, zumindest theoretisch, der galvanischen Vervielfältigung von Walzen. Ihm kommt auch das Verdienst zu, sich als erster konsequent und energisch um den Aufbau eines Repertoires von Opernaufnahmen bemüht zu haben. Die von seiner Firma produzierten Opern- oder Operettenaufnahmen sind bis 1898/99 zumeist ohne Instrumentalbegleitung gesungene, gekürzte oder auf mehrere Walzen aufgeteilte Arien oder Bläserarrangements ohne Gesang. Etwa ab 1898 wurde ein Teil der unbegleiteten Gesangsversionen durch solche mit Begleitung durch kleine Blasorchester ersetzt. Viele der schon früher angebotenen Titel wurden auf dem länger spielenden Eurêka-Zylinderformat noch einmal neu aufgenommen. Bereits im Jahr 1901 allerdings endete bei Lioret die Herstellung der Celluloidwalzen.

Wenn auch das Hören vor allem der älteren von Lioret produzierten Aufnahmen zumeist kein großer Genuss ist, so sind sie doch von ganz herausragender musikhistorischer Bedeutung. Denn bei manchen handelt es sich um die älteste Aufnahme der betreffenden Arie, Ouvertüre oder Opernfantasie überhaupt oder zumindest um eine der ältesten Aufnahmen davon. Wir hören mit diesen Exemplaren noch Interpretationen des 19. Jahrhunderts. Wegen der wahrscheinlich nur jeweils einzeln angefertigten Lioret-Walzen ist es von vornherein klar, dass ein vorliegendes Exemplar das einzige seiner Art ist. Die bis zu vier Minuten lang spielenden Eurêka-Walzen boten zudem als ältestes Format die Möglichkeit, zumindest kürzere Arien und andere kurze Musikstücke in voller Länge und ohne Beschleunigung aufzunehmen.

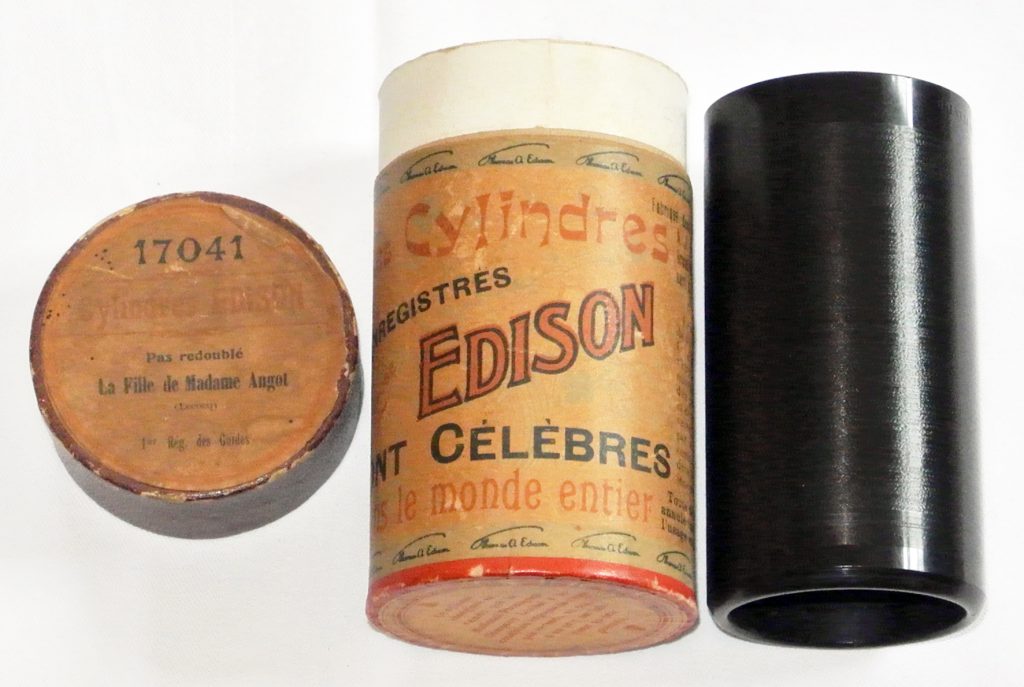

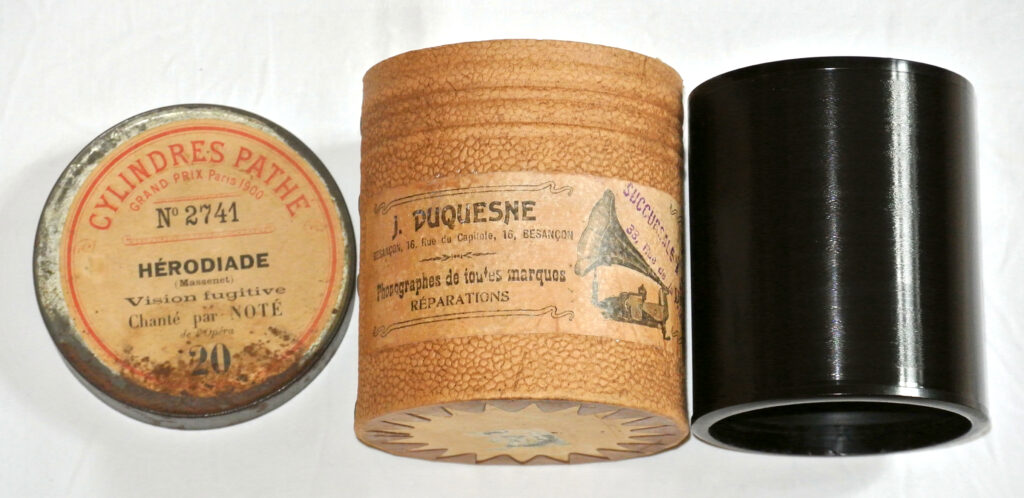

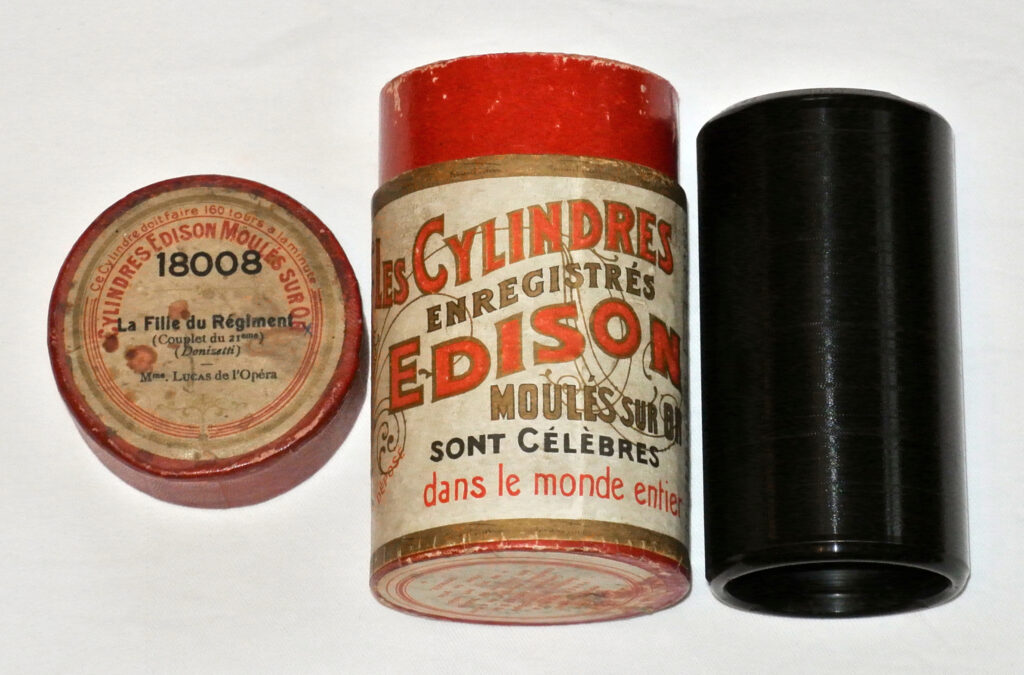

Neben Lioret produzierten auch andere französische Phonofirmen, allen voran Pathé-Frères, ab 1896 in beträchtlichem Maß Walzen mit Opernarien. Der schnell wachsende Umfang des Pathéschen Opernrepertoires, die pro Aufnahme erreichten Stückzahlen und deren künstlerische Qualität stellten die Produktion Liorets schon nach wenigen Jahren in den Schatten. Noch vor der Jahrhundertwende folgten weitere Hersteller von Walzen mit Opernmusik auf dem europäischen Festland, aber Frankreich blieb hinsichtlich des Umfangs der Opernaufnahmen lange Zeit führend. In Frankreich und Belgien brachten auch die dortigen Filialen von Edison und Columbia eine Fülle von Operntiteln auf den Markt, während sie und die britische Edison-Bell Company damit in ihren Heimatländern noch sehr zurückhaltend blieben. Sie wurden erst durch die konkurrierenden Schallplattenhersteller Gramophone & Typewriter Company und Victor Talking Machine Company zur Ausweitung ihres Opernprogramms animiert. Hinsichtlich des Produktionsumfangs und der künstlerischen Qualität erreichten die Opern-Zylinderaufnahmen für den angesächsischen Markt weder das Niveau des französischen Repertoires auf Walzen noch das der auf Platten aufgenommenen Operntitel.

In der Konkurrenzsituation zwischen Walze und Platte spielten die Pathé Frères eine Sonderrolle, denn ihnen gelang eine nahtlose Überführung des gesamten Walzenrepertoires auf die Schallplatte. In der Übergangsphase zwischen 1905 und 1908 wurden viele ältere Titel und alle Neuaufnahmen als Kopien von großformatigen Masterwalzen gleichzeitig auf Walzen und Platten in unterschiedlichen Größen veröffentlicht. Auch die Master für die vor 1905 hergestellten Gusswalzen wurden stets mittels einer pantographischen Apparatur von einer großformatigen Masterwalze kopiert. Bedauerlicherweise hatte dieser obligatorische Umkopier-Vorgang eine deutliche Beschränkung der Klangqualität zur Folge. Dies fällt besonders im Vergleich von Pathé-Walzen mit französischen und belgischen Edison-Walzen auf, die – bei entsprechend guter Erhaltung – sehr klar und brilliant klingen können.

Bei den auf Weichwachswalzen aufgenommenen Arien wurde der Gesang zunächst in aller Regel mit dem Klavier begleitet. Für ständig zu wiederholende Aufnahmen war das die kostengünstigste Instrumentalbegleitung. Auch waren die richtige Lautstärke des Klaviers gegenüber dem Gesang und eine entsprechende räumliche Aufstellung leichter zu finden als eine ausgewogene Aufstellung mit mehreren Blasinstrumenten. Zudem entsprach die Klavierbegleitung der den Sängerinnen und Sängern vertrauten Situation des täglichen häuslichen Übens und Einstudierens ihrer Gesangspartien. Erst nach Einführung des Gussverfahrens zur Massenherstellung von Walzen auf der Grundlage nur einer oder sehr weniger Masterwalzen um 1902/03 verschwand die Klavierbegleitung zugunsten kleiner Bläserbesetzungen. Noch etwas später folgten kleine Orchester mit Bläsern und Streichern. Damit näherten sich die aufgenommenen Arien – bei allen klanglichen Beschränkungen – etwas mehr dem Klang einer Opernaufführung an. Der von Lioret begonnenen und von den übrigen Walzenherstellern nach Einführung des Gussverfahrens übernommenen Praxis der Gesangsaufnahme mit Orchesterbegleitung folgten die großen Schallplattenhersteller erst um 1905.

Die Angaben zu Erscheinungsjahr und ggf. Katalognummer von Lioret-Walzen beziehen sich auf das früheste Datum, in dem sie in einem Katalog der Firma gelistet sind.

Die gesungene Passage ist der Abschlussteil der Air de la coupe. Vor Einführung des Lioret-Formats No. 3 waren zwei Walzen des Formats No. 2 nötig, um die Arie in immer noch stark gekürzter Form aufzunehmen.

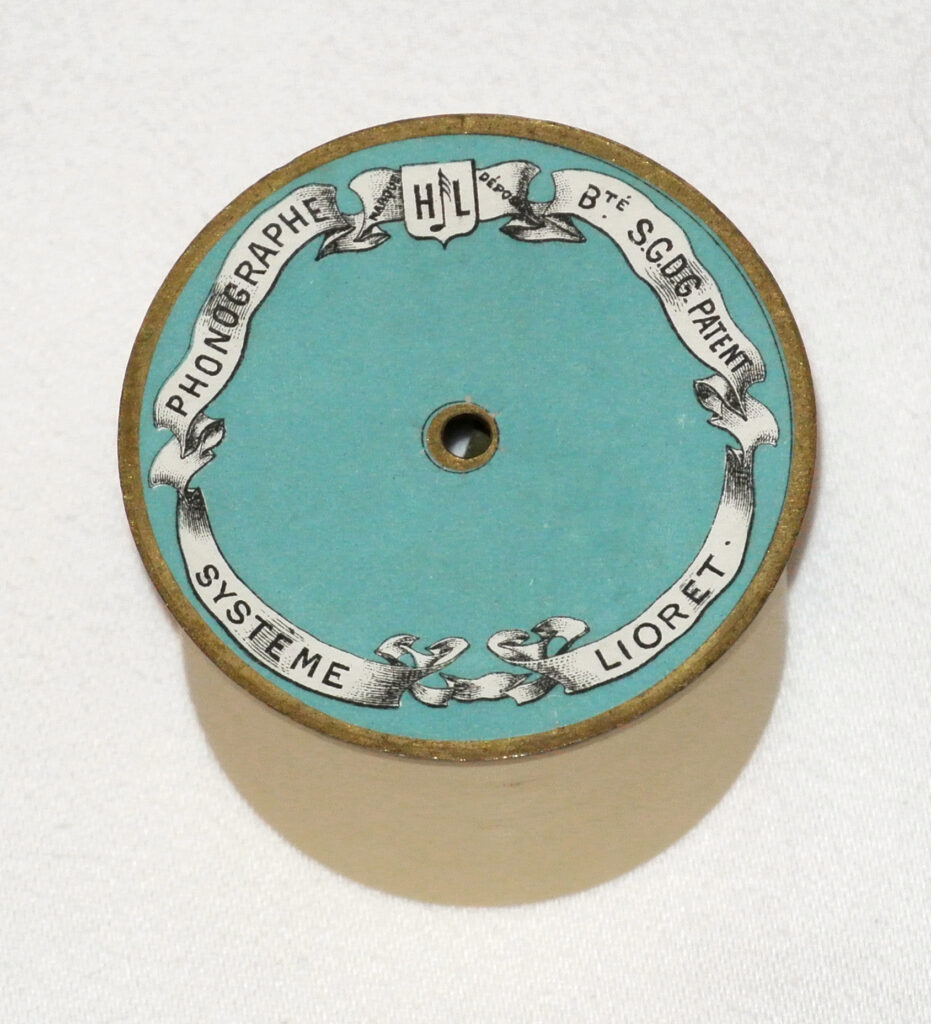

Das Etikett ist unbeschrieben.

Die Walze ist falsch etikettiert als Air de la coupe aus Galathée von Victor Massé.

Die mit der gesangstechnisch anspruchsvollen Arie offenbar überforderte Sopranistin vereinfachte und kürzte die Koloraturpassagen ziemlich radikal. Im Vergleich dazu lassen auf dieser Seite die Aufnahmen der Air de la coupe von Jeanne Marignan und Cécile Merguillier, zwei ausgebildeten Opernsängerinnen, deren weitaus größeres Stimmpotential erkennen.

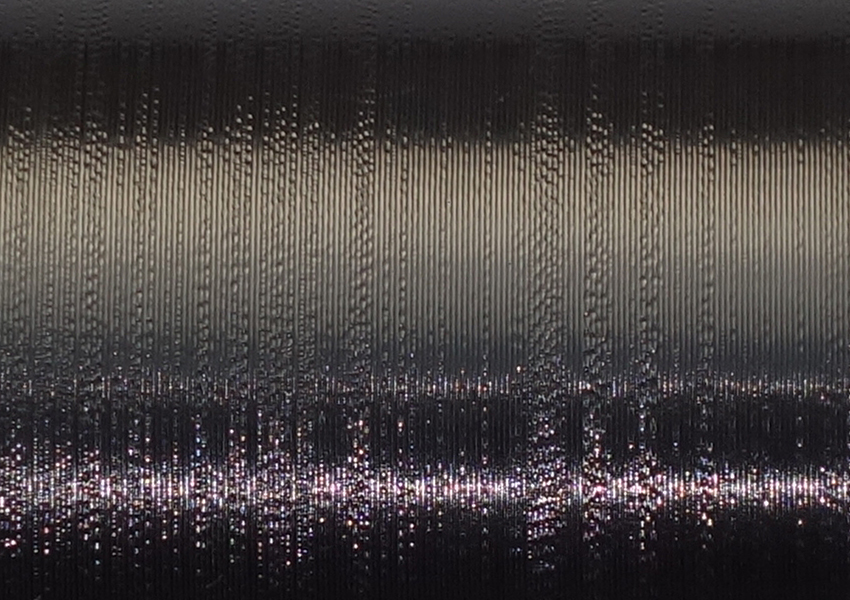

Die starken Gleichlaufschwankungen, vielleicht auch die schlechte Klangqualität, sind die Folgen eines unsachgemäß ausgeführten pantographischen Kopiervorgangs.

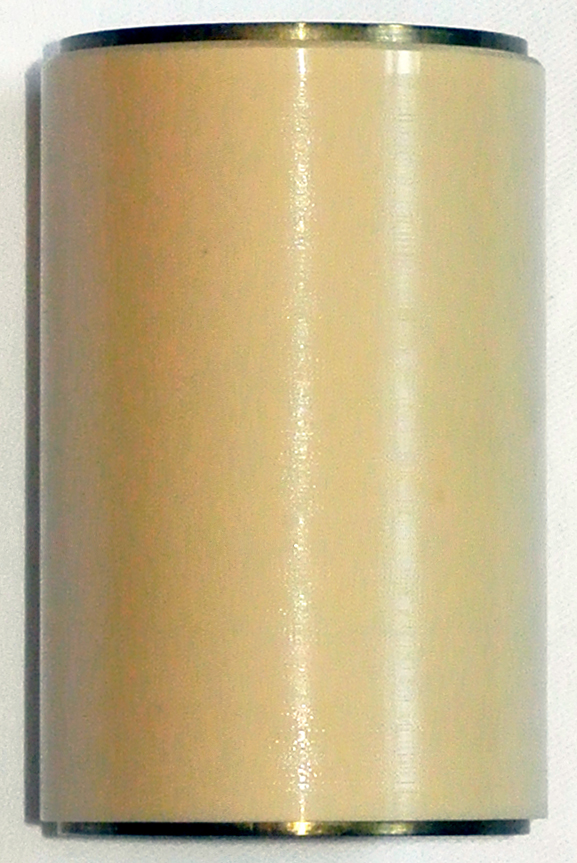

Spieldauer und Größe der Lioret-Walzen im Format „Eurêka” entsprechen der Länge zweier Exemplare des Formats No. 3. Der Durchmesser ist gleich. Anstatt einer drei- bis vierminütigen Einspielung auf einem zusammenhängenden Celluloidstück konnten auf den Metallröhren im „Eurêka”-Format auch zwei getrennte, kurze Aufnahmen kombiniert werden. Farbton und Schichtdicke der jeweils verwendeten Celluloidmasse weichen oft ein wenig voneinander ab.

Es sei dahingestellt, ob diese Form der Montage als Aufbrauchen von Restbeständen im veralteten No. 3- Format zu interpretieren ist, als Schaffen einer Möglichkeit, das No. 3-Format auch auf den neuen „Eurêka”-Lioretgraphen spielen zu können, oder als unausgereifte Frühform der Kombination zweier Titel. Es könnte zunächst ein technisches Problem gewesen sein, eine Celluloidröhre der vollen „Eurêka”-Länge verformungsfrei auf das innere Metallrohr aufzuziehen.

Zwei getrennte Überspielungen der Aufnahmen dieses Exemplars wurden bereits im Mai 2021 auf der französischen Webseite Phonobase veröffentlicht: https://www.phonobase.org/simple_search.php?Tout=dissipe&langue=fr&Ordre=&ligne=0&limite=1 und https://www.phonobase.org/simple_search.php?Tout=d%C3%A9lire%20extr%C3%A8me&langue=fr&Ordre=&ligne=0&limite=1 .

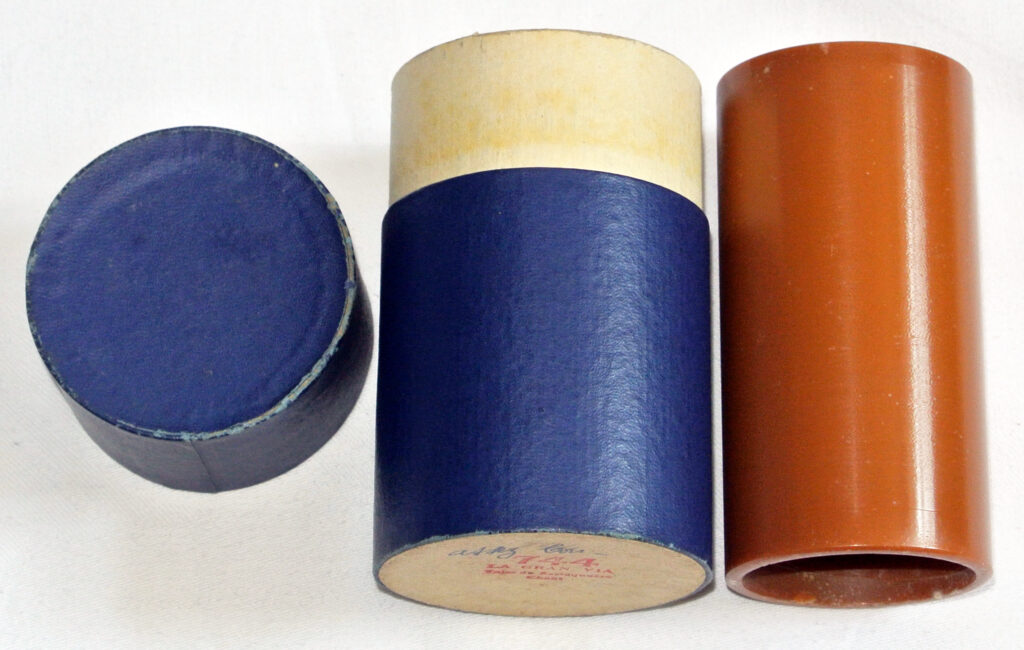

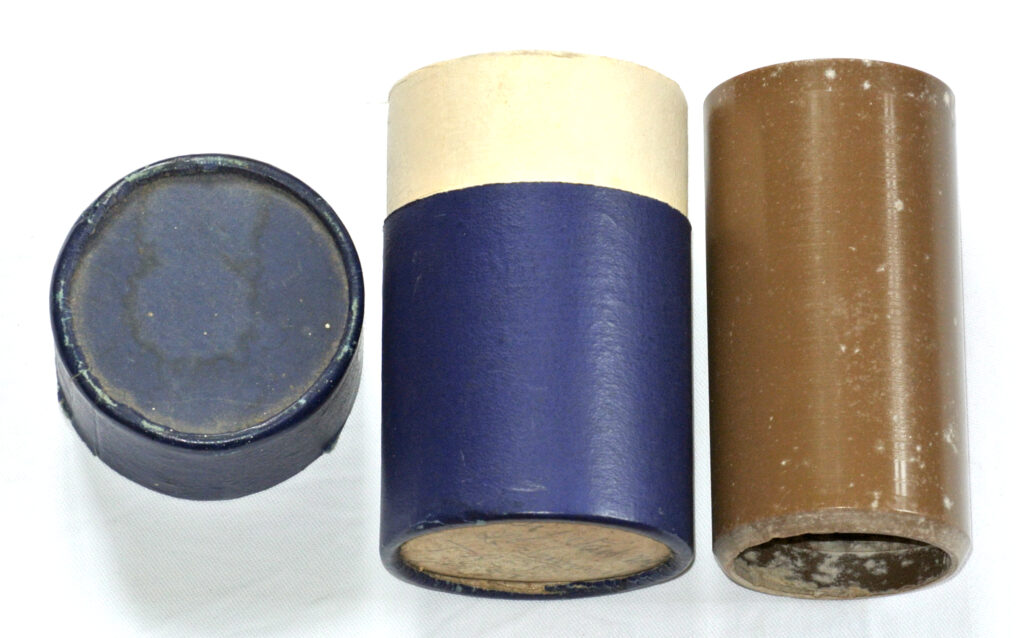

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt. Hier ist die Dose nicht mit abgebildet, weil sie nicht zur Walze gehört.

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt.

Im Unterschied zu den seltenen frühen No. 4- „Eurêka”-Walzen von Henri Lioret, die aus zwei getrennten, auf ein gemeinsames Rohr aufgezogenen Aufnahmen im No. 3- Format zusammengesetzt sind, besteht die Celluloidröhre mit der Tonspur bei diesem Exemplar aus einem einzigen nahtlosen Stück. Jedoch sind auf dieser zwei von unterschiedlichen Sängern gesungene Arien zu hören. Die von Lioret mit sehr wenigen Aufnahmen begonnene Praxis der Kombination zweier Titel auf einer Walze wurde um 1910 von den amerikanischen 4-min-Walzen-Herstellern US-Everlasting und Indestructible fortgesetzt.

Die Walze ist Teil einer Gruppe zusammengehöriger „Eurêka”- Walzen italienischer Herkunft.

Die Walze ist Teil einer Gruppe zusammengehöriger „Eurêka”- Walzen italienischer Herkunft.

Die Walze ist Teil einer Gruppe zusammengehöriger „Eurêka”- Walzen italienischer Herkunft.

Die Walze ist Teil einer Gruppe zusammengehöriger „Eurêka”- Walzen italienischer Herkunft.

Die Walze ist Teil einer Gruppe zusammengehöriger „Eurêka”- Walzen italienischer Herkunft.

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt.

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt.

Rille und Musik enden genau am Ende der Walze.

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt.

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt.

Eine Besonderheit dieses Exemplars ist die innere Armierung aus dem damals neuartigen Werkstoff Aluminium.

Die Lioret-No. 3-Walzen des Jahres 1899 wurden nicht selten mit den für die „Eurêka”- Walzen vorgesehenen Etiketten No. 4 beklebt.

Die Lioret-No. 3-Walzen des Jahres 1899 wurden nicht selten mit den für die „Eurêka”- Walzen vorgesehenen Etiketten No. 4 beklebt.

Die Walze stammt aus einer in den 1980er Jahren entdeckten alten Sammlung von rund 300 „Eurêka“-Zylindern, zu der ein nummeriertes Verzeichnis gehörte. Die meisten Exemplare sind mit einer zugehörigen handschriftlichen Nummer auf dem Deckel bezeichnet. Bei manchen Dosen ist der Name des Komponisten und / oder (vermuteten) Interpreten am oberen Rand vermerkt.

Die fehlende Herstellerangabe und die nach der Musik zu hörenden unverständlichen gesprochenen Bemerkungen könnten darauf hinweisen, dass es sich um eine Privataufnahme handelt.

Der Beginn der Ansage wurde mit Kinderstimmen überspielt, sodass der Name der Sängerin nicht zu verstehen ist.

Wie wir kürzlich erfahren haben, ist das Etikett auf dem Deckel eine Fälschung aus jüngerer Zeit und kein originales Händleretikett aus den Jahren um 1900. Wir werden versuchen, es zu entfernen und ersetzen dann das Foto an dieser Stelle durch ein aktuelles.

Die Bearbeitung der Ouvertüre einer Grand Opéra des frühen 19. Jahrhunderts als Satz für Banjo und Klavier ist ein charakteristisches Beispiel für die Eigenwilligkeit, mit der Musik auf die Erfordernisse der phonographischen Aufnahme zugeschnitten wurde. Diese Aufnahme ist eine frühe Gusswalzen-Version der von Ossman zuvor schon mehrfach auf Weichwachswalzen eingespielten Ouverture.

Wie viele Einspielungen für Edison wurde Ossmans Banjo-Version der Ouverture Rossinis nach einer frühen Gusswalzenausgabe mit Klavierbegleitung später unter der gleichen Katalognummer durch eine Version mit Bläserbegleitung ersetzt.

Als Komponist ist auf dem Deckeletikett irrtümlich Donizetti genannt.

Die deutlichen Laufgeräusche sind das Ergebnis einer starken unregelmäßigen Verformung.

Der eigene Vorname der Sängerin bleibt leider unbekannt. Sie machte nur zwei Aufnahmen für die französische Edison-Gesellschaft, beides Arien aus Meyerbeers Prophète, und hat ansonsten kaum Spuren hinterlassen. Benannt ist sie nach ihrem Mann, dem Komponisten und Dirigenten Georges Marty (1860-1908).

Die hohe Stimme des Ansagers Harry Bluff, der in den Jahren nach 1900 einen großen Teil der Aufnahmen der Edison-Bell-Gesellschaft ansagte und selbst zahlreiche Gesangsaufnahmen machte, erweckt den Eindruck, die Walze werde zu schnell abgespielt. Sie spielt jedoch im korrekten Tempo von 160 U/min.

Max Chop verfasste für die „Phonographische Zeitschrift“, 8. Jg. Nr. 7, Berlin, 08.03.1907, S. 223f. unter der Rubrik „Phonokritik“ folgende Rezension: „Sonntags „Nibelungen-Marsch” (15406) bezieht als Themen die geeignetsten Motive aus Richard Wagners „Ring der Nibelungen“ ein, so Donners „Heda! Hedo!“, Siegfrieds lustiges Hornmotiv, die Schwertfanfare, das Fluchtmotiv aus der „Walküre“, die Weise Siegfried des Wälsungensprosses, endlich auch das Walhall- oder Wotan-Thema. Geschickte Arbeit! Man darf über solche humoristische Kombinationen nicht die Nase rümpfen, sie verraten viel Geist und – der Bayreuther Meister hat bei Lebzeiten sich oft herzlich amüsiert, wenn seine Getreuen aus der „Nibelungen“-Kanzlei (Richter, Seidl, Kistler u. a.) sich den Scherz erlaubten, in einer Française oder einem schneidigen Marsche einen Motivstrauß aus Wagners Dramen als Improvisation vorzusetzen.“