Seit Jahrzehnten gibt es, vor allem in den USA und Mitteleuropa, eine eifrige phonographische Sammlerszene, deren Bestände an historischen Aufnahmen mit Sicherheit deutlich umfangreicher sind, als diejenigen in öffentlichen Sammlungen. Als Eigentümer entscheidet jeder Sammler (das Sammeln von Phonographica ist, aus welchen Gründen auch immer, eine fast reine Männerdomäne) selbst, wie er mit seinen Schätzen umgeht. Viele lieben es, ihre Walzen und Platten wieder und wieder abzuspielen, denn nur wenige Erlebnisse führen so direkt und authentisch in eine längst vergangene Zeit zurück, wie das Anhören der ältesten Tonaufnahmen auf originalen Abspielgeräten. Das faszinierende Hörerlebnis reizt zur Wiederholung.

Leider führt die auf diese Art praktizierte Liebe zu historischen Zeitzeugnissen geradewegs zu deren Zerstörung, denn jedes Abspielen fordert seinen Tribut in Form von Materialabrieb. Dies gilt für alle Typen von Phonographenwalzen und auch für Schellackplatten. Besonders gefährdet sind naturgemäß die ohnehin schon sehr raren Walzen aus weichem, braunem Wachs, selbst wenn man sie mit den zugehörigen Geräten der Weichwachs-Epoche spielt.

Zum besonders schnellen Ruin führt das Abspielen von braunen Wachswalzen auf Phonographen mit Schalldosen, die für Gusswalzen konzipiert wurden. Das verbreitetste Exemplar ist die 1902 eingeführte Edison-Schalldose Model C, mit der auch viele ältere Geräte nachgerüstet wurden. Dieses Tonabnehmersystem kam zusammen mit den ersten Gold Moulded Records auf den Markt und war mit der Absicht entwickelt worden, einen möglichst vollen Klang aus den neuen, vergleichsweise robusten Gusswalzen herauszuholen. Um die nötige Kraftschlüssigkeit der über ein Hebelsystem laufenden Schallübertragung zu gewährleisten, ist Model C mit einem großen Auflagegewicht ausgestattet. Auf dem Abtastsaphir lasten rund 32 Gramm.

Edisons Model C und andere schwere Schalldosen schädigen beim wiederholten Abspielen sogar die vergleichsweise widerstandsfähigen Gusswalzen. Viel schneller und intensiver aber zerstören sie das weiche Material der braunen Wachswalzen. Ihre mit dem hohen Gewicht belasteten Saphirspitzen hobeln bei jedem Abspielen sichtbare Mengen von Wachsflöckchen aus der Rille. Betroffen sind in besonderem Maß laute und hochtönige Passagen. Mit jedem Abspielen werden die Aufnahmen schwächer und dumpfer, während Verzerrungen und Nebengeräusche zunehmen. Auf Youtube lassen sich Dutzende von Beispielen finden, in denen stolze Besitzer von historisch einmaligen Wachswalzen diese dem ruinösen Auflagegewicht schwerer Edison-, Columbia- oder Pathé-Schalldosen aussetzen. Man muss annehmen, dass dies nur ein kleiner, öffentlicher Einblick in ein fortgesetztes Drama der Zerstörung unwiederbringlicher Kulturgüter ist.

Nachdem ein nur winziger Bruchteil der ehemals hergestellten Phonographenwalzen durch glückliche Umstände der Zerstörung durch Müllentsorgung, falsche Lagerung, Abnutzung, Bruch, Schimmel und Krieg entkommen ist, hat sich das leichtsinnige Verhalten vieler Sammler inzwischen zur größten Gefahr für die verbliebenen Exemplare entwickelt. Dem wiederholten Abspielen fallen immer mehr originale Aufnahmen zum Opfer. Es erstaunt kaum, dass es immer schwieriger und teurer wird, überhaupt noch gut erhaltene Exemplare aus weichem Wachs zu finden.

Warum diese Webseite?

Durch die hier und in „Die Materialien der Phonographenwalze“ beschriebene Empfindlichkeit ihrer Substanz zählen alle Arten von Walzenaufnahmen zu den leicht vergänglichen Dingen. Zugleich aber sind sie das Ur-Medium der Tonaufnahme. Werden sie zerstört, dann sind die auf ihnen gespeicherten Zeugnisse aus der Frühzeit der Schallaufzeichnung unwiederbringlich für alle Zukunft verloren. Bei Weichwachszylindern und Lioretwalzen kann man fast sicher sein, dass es sich um Unikate handelt. Selbst bei Gusswalzen – vor allem, wenn sie von kleinen Firmen produziert wurden – ist es möglich, dass man das letzte verbliebene Exemplar einer kleinen Auflage vor sich hat. Es ist also angebracht, alle Phonographenzylinder sehr sorgsam zu behandeln, sie möglichst selten und schonend abzuspielen und ihre Schallinformation dabei gleich digital zu speichern.

Die Seite wachston.de dient dazu, die Ergebnisse einer solchen Vorgehensweise am Beispiel einer aus mehreren kleinen Sammlungen zusammengestellten Auswahl öffentlich zugänglich zu machen. Das Projekt ist damit auf bescheidener, privater Ebene eine Ergänzung zu viel größeren und schon länger bestehenden Projekten, wie dem kalifornischen staatlichen UCSB Cylinder Audio Archive ( https://cylinders.library.ucsb.edu ) oder dem französischen Projekt Phonobase ( https://www.phonobase.org ).

Die wichtigste Voraussetzung für eine qualitätvolle und die Walzen möglichst schonend behandelnde Digitalisierung ist die Verfügbarkeit eines elektronischen Phonographen. Schon seit Jahrzehnten gibt es mehr oder weniger erfolgreiche Versuche, elektromechanische Abspielgeräte mit leichten Tonarmen zu bauen, um ein elektronisches Signal zu erhalten, das ggf. gespeichert und bearbeitet werden kann. Eine Übersicht dazu gibt die Webseite Phonograph makers‘ pages von Christer Hamp ( http://www.christerhamp.se/phono ). Zu den überzeugendsten Ergebnissen solcher Bemühungen zählen das von Henri Chamoux entwickelte Archéophone, John Levins CPS1 und die Endpoint Cylinder and Dictabelt Machine. Diese Geräte sind digital gesteuerte High-End-Phonographen zum Abspielen der meisten, im Falle des Archéophone sogar aller Walzenformate. Sie werden von mehreren staatlichen und großen privaten Phonogrammsammlungen in Europa und den USA zur Digitalisierung ihrer Archivbestände genutzt.

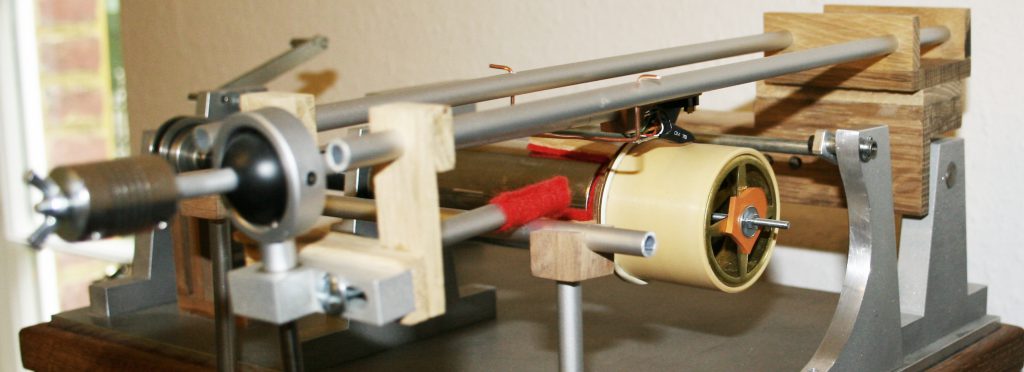

Leider können wir uns die Anschaffung eines solchen Gerätes nicht leisten und mussten etwas Eigenes bauen. Immerhin kann auch unser elektrischer Phonograph zahlreiche Formate auf nicht minder schonende Weise abspielen, und zwar genau das, was unsere Sammlungen insgesamt bieten: die von Edison entwickelten Standardgrößen für 2-min- und 4-min-Walzen, die etwas größeren Busy Bee-Walzen, Grand-/Concert-/Stentor-Walzen und sechs französische Formate: Inter, Phénix, Lioret No. 1, Lioret No. 2, Lioret No. 3 und Lioret No. 4 (Eurêka).

Die Audiodateien fast aller auf unseren Seiten vertretenen Phonographenwalzen wurden mit diesem Gerät erzeugt. Es gibt ein hochwertiges analoges Audiosignal ab, das über eine nachgeschaltete externe Soundkarte digitalisiert und gleichzeitig gespeichert wird. Nur sehr wenige Celluloidwalzen mit extrem verformten Oberflächen erwiesen sich als ungeeignet, weil der Tonabnehmer wegen seines geringen Auflagedrucks nicht jeder starken Unebenheit schnell genug folgen kann. Die Dateien der betreffenden (bislang nur zwei) Exemplare entstanden mithilfe eines guten Gesangsmikrophons durch Abspielen auf einem im Jahr 1910 hergestellten Edison-Home-Phonographen mit Schwanenhalstrichter. Wo dies der Fall war, wird in der Bildunterschrift darauf hingewiesen.