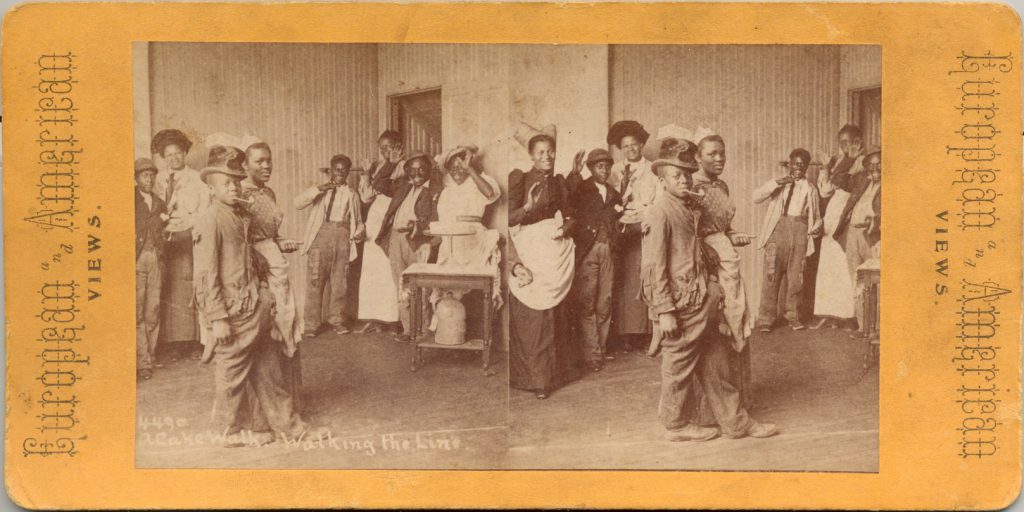

Einer der wichtigsten Vorgänger des Ragtime war der Cakewalk. Von einfacher Marsch-ähnlicher Struktur und starrer, gerader Metrik, hat er zugleich eine Menge an rhythmischen Akzenten gegen den durchlaufenden Takt. Bei dem zugehörigen Tanz folgen die Bewegungen teilweise den Synkopen, was im Zusammenspiel mit weit ausgreifenden Schritten und heftigen Bewegungen bizarre Bewegungsabläufe ergibt.

Die Ursprünge des Cakewalk liegen in Tanzwettbewerben, die farbige Plantagenarbeiter in der Zeit der Sklaverei in den USA abhielten. Der Wettbewerb bringt zwei Aspekte zusammen, die möglicherweise den Namen Cakewalk hervorgebracht haben: zum einen die Aufgabe, auf einer mit Kreide gezogenen Linie zu tanzen (Chalk-line-walk), zum anderen das Ziel, den als Preis ausgelobten Cake zu gewinnen.

In vielen Aufnahmen der Jahre um 1900 mit afroamerikanischen Einflüssen wird den Farbigen die Rolle von „Happy Darkies“ zugewiesen, ein rassistisches Stereotyp, das sie als musikalische, immer fröhliche, kindliche Gemüter skizziert. Besonders die von uns nicht repräsentierte Gattung der Coon-songs dreht sich ausschließlich um dieses negative Stereotyp. Manche Aufnahmen von Cakewalks, Rags und anderen synkopierten Instrumentalstücken sind mit szenischen „descriptive“- Merkmalen, wie Lachern, gerufenen Anweisungen oder unartikulierten Lauten angereichert, mit denen im Rahmen des beschriebenen Stereotyps die Anwesenheit Farbiger signalisiert wird.

Selbst ohne solche Bestandteile spielen zahlreiche synkopierte Instrumentalstücke, darunter auch Rags, schon im Titel auf rassistische Klischeevorstellungen an: Darkies Dream, Darktown Dandies, Darktown Cakewalk, Darkie Tickle, Darkie’s Dawn, The colored Major, Darkies Patrol, A dusky Belle, Mr. Black Man, Creole Belles, Darkey Volunteer…

Auf manchen record slips (den lose beigegebenen Etiketten) der Columbia-Wachswalzen von 1898 bis um 1902 ist Ossmans Name fehlerhaft „Vers S. Ossman” geschrieben.

Auf manchen record slips (den lose beigegebenen Etiketten) der Columbia-Wachswalzen von 1898 bis um 1902 ist Ossmans Name fehlerhaft „Vers S. Ossman” geschrieben.

Diese Walze ist hervorragend erhalten. Sie hat an keiner Stelle eine hängende oder springende Rille und keine sichtbaren Gebrauchsspuren. Die trotzdem an drei Stellen zu hörenden Sprünge und zwei Passagen mit verzerrter Wiedergabe sind auf einen fehlerhaften Kopierprozess oder eine schadhafte Masterwalze zurückzuführen. Die Kopierfehler blieben anscheinend unbemerkt, sodass dieses Exemplar in den Handel kommen konnte. Fazit: Eine Walze mit Schönheitsfehlern, die beispielhaft die technischen Probleme in der Frühzeit der Massenherstellung von Phonographenwalzen durch mechanische Duplikation erkennen lässt.

Mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 143 U / min läuft die Walze etwas langsamer als ihre auf 160 U / min standardisierten Nachfolger der Gusswalzen-Ära. Die bei dieser Drehzal verfügbare Spieldauer ist so weit ausgenutzt, dass höchstens noch weitere 10 Sekunden bespielbar gewesen wären. Das recht langsame Tempo, mit dem Ossman und sein Klavierbegleiter Whistling Rufus hier interpretieren, dürfte also frei gewählt worden sein. Bei dem darauffolgenden Beispiel, einer von Ossman nur ein bis zwei Jahre später aufgenommenen, mit 160 U / min laufenden Gusswalze des gleichen Titels, ist deutlich die von der verkürzten Spieldauer erzwungene Hektik zu spüren.

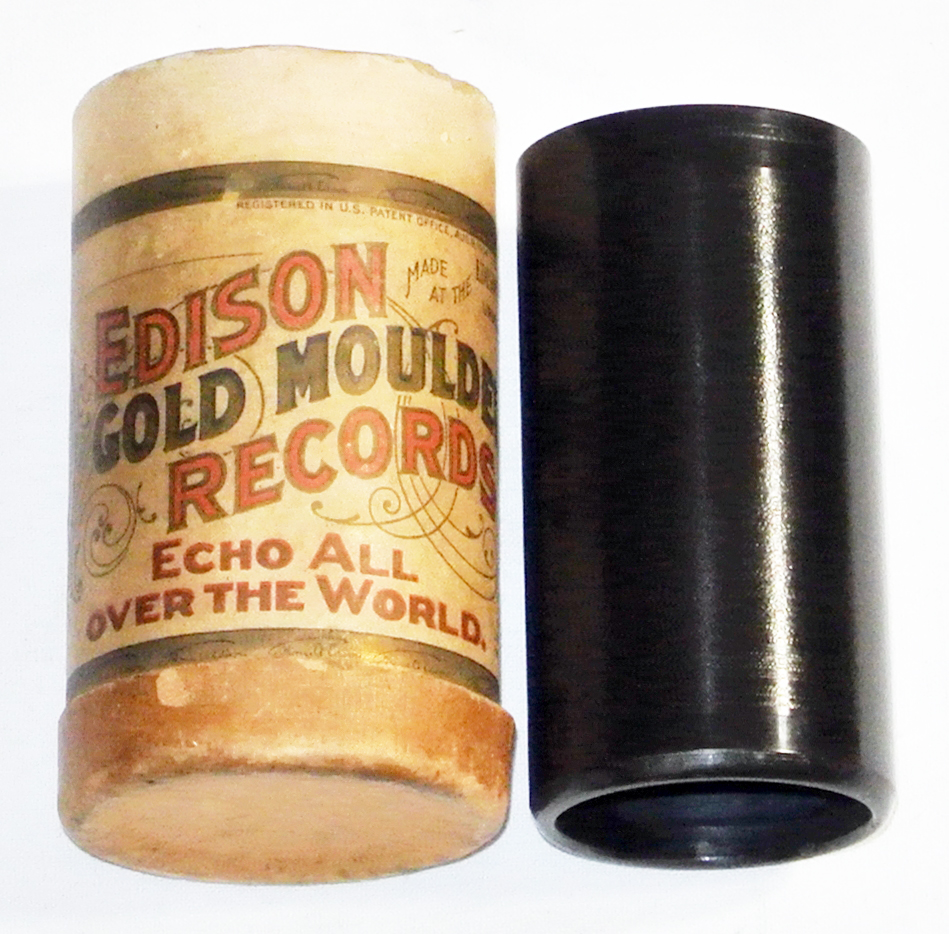

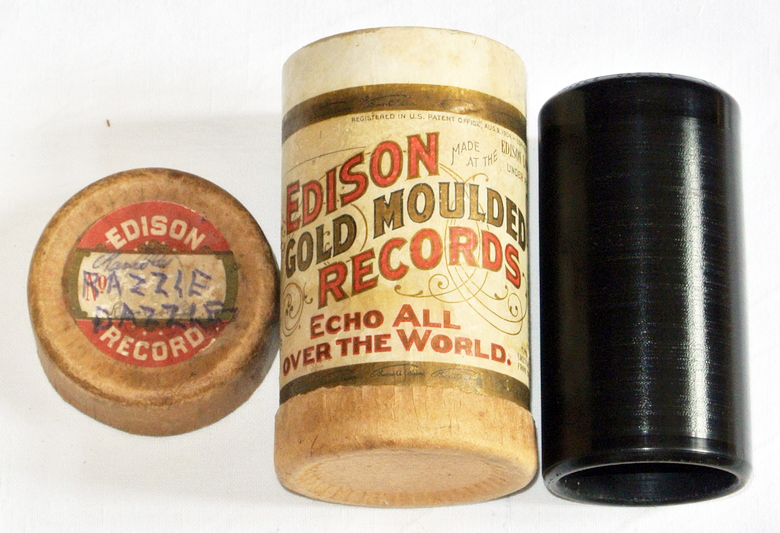

Dieses Exemplar gehört zu den frühesten Columbia-Gusswalzen. Mit dem Aufkommen des Goldgussverfahrens stellte auch Columbia sofort auf die neue Produktionsmethode um, ohne aber von Anfang an eine geeignete Hartwachsmischung für den Guss zu haben. Solange diese nicht verfügbar war, wurden die Walzen weiterhin aus braunem Weichwachs hergestellt, etwas später aus schwarz gefärbtem Weichwachs. Der mit dem Gussverfahren möglich gewordene Vorteil einer bedeutend reduzierten Abnutzung konnte von Columbia also zunächst nicht genutzt werden.

Dieses Exemplar gehört zu den frühesten Columbia-Gusswalzen. Mit dem Aufkommen des Goldgussverfahrens stellte auch Columbia sofort auf die neue Produktionsmethode um, ohne aber von Anfang an eine geeignete Hartwachsmischung für den Guss zu haben. Solange diese nicht verfügbar war, wurden die Walzen weiterhin aus braunem Weichwachs hergestellt, etwas später aus schwarz gefärbtem Weichwachs. Der mit dem Gussverfahren möglich gewordene Vorteil einer bedeutend reduzierten Abnutzung konnte von Columbia also zunächst nicht genutzt werden.

Eli Green’s Cakewalk ist das älteste von nur wenigen Cakewalk- / Ragtime-Stücken aus der Feder von Komponistinnen. Zwei weitere, unter der Rubrik „Ragtime” vertretene Beispiele sind „Chicken Chowder“ und „Sleepy Lou“ von Irene Giblin.

Obwohl dem Titel nach ausdrücklich ein Cakewalk, ist diese Komposition mit ihren drei klar voneinander abgegrenzten thematischen Abschnitten („Strains”) der Struktur nach eher ein klassischer Rag. Wegen seines Namens ist er hier der Rubrik Cakewalk zugeordnet. Die Strains haben in den verschiedenen Einspielungen Ossmans immer die Reihenfolge AABBACCA. Damit weichen sie von der originalen Notierung in der Folge AABBACCDB ab, die mit D noch einen weiteren Strain enthält. Zudem tauschte Ossman die Stellung von B und C.

Dieses Exemplar gehört zu den frühesten Columbia-Gusswalzen. Sie spielt bereits mit der erhöhten Umdrehungsgeschwindigkeit von 160 U/min. Mit dem Aufkommen des Goldgussverfahrens stellte auch Columbia sofort auf die neue Produktionsmethode um, ohne aber von Anfang an eine geeignete Hartwachsmischung für den Guss zu haben. Solange diese nicht verfügbar war, wurden die Walzen weiterhin aus braunem Weichwachs hergestellt, etwas später aus schwarz gefärbtem Weichwachs. Der mit dem Gussverfahren möglich gewordene Vorteil einer bedeutend reduzierten Abnutzung konnte von Columbia also zunächst nicht genutzt werden.

Wie viele Celluloidwalzen, ist auch dieses Exemplar geschrumpft und läuft unrund. Die Verformung ist so stark, dass die Walze sich nicht fehlerfrei mit unserem elektronischen Gerät abspielen lässt. Sie wurde auf einem Edison-Home-Phonographen abgespielt und über ein Mikrophon aufgenommen.

Die Walze ist ein frühes Beispiel unter den sehr wenigen auf dem europäischen Kontinent eingespielten Cakewalks. In den Jahren um 1900 nahm die Kapelle der Garde Républicaine vor allem Märsche, Tanzmusik und Opernfantasien auf. Die schwerfällige und unsichere Spielweise dieser Aufnahme zeigt deutlich, dass die Musiker mit dem damals modernen Stil des Cakewalk noch nicht vertraut waren.

Kommentierte Ankündigung in „Edison Phonograph Monthly”, Jg. 2, November-Dezember 1904, S. 9:

”No. 8838, „Jovial Joe,” is a composition written by Justus Ringleben and is played by the Edison Concert Band. It is a slow drag cakewalk and is written in the general style of ”Southern Smiles” and ”Peaceful Henry,” both of which achieved great popularity. Considerable public favor is expected of ”Jovial Joe.”

Die hohe Stimme des Ansagers Harry Bluff, der in den Jahren nach 1900 einen großen Teil der Aufnahmen der Edison-Bell-Gesellschaft ansagte und selbst zahlreiche Gesangsaufnahmen machte, erweckt den Eindruck, die Walze werde zu schnell abgespielt. Sie spielt jedoch im korrekten Tempo von 160 U/min.

Cakewalks sind nicht in allen Fällen Instrumentalstücke. Es gibt auch Varianten mit längeren Liedtexten, so etwa „At a Georgia Campmeeting” oder „Whistling Rufus” und Beispiele mit kürzeren gesungenen Passagen, wie „Mr. Black Man”. „Mumblin Moss” mit dem Unsinnstext „Dum-Diddle-Dum Iddle Diddle-Iddle-Dum” ist dennoch wohl eher als Instrumentalstück zu betrachten.

Die hohe Stimme des Ansagers Harry Bluff, der in den Jahren nach 1900 einen großen Teil der Aufnahmen der Edison-Bell-Gesellschaft ansagte und selbst zahlreiche Gesangsaufnahmen machte, erweckt den Eindruck, die Walze werde zu schnell abgespielt. Sie spielt jedoch im korrekten Tempo von 160 U/min.

„The Dream of the Rarebit Fiend” war der Titel eines seit September 1904 regelmäßig in mehreren Zeitungen erscheinenden phantastischen Comicstrips des Zeichners Winsor McCay. Der ursprüngliche Name des schon um 1900 mehrfach aufgenommenen Cakewalks ist „The (Permans‘) Brooklyn Cakewalk”.

Die Dose ist fast zur Hälfte mit dem Etikett eines Londoner Händlers überkelbt.