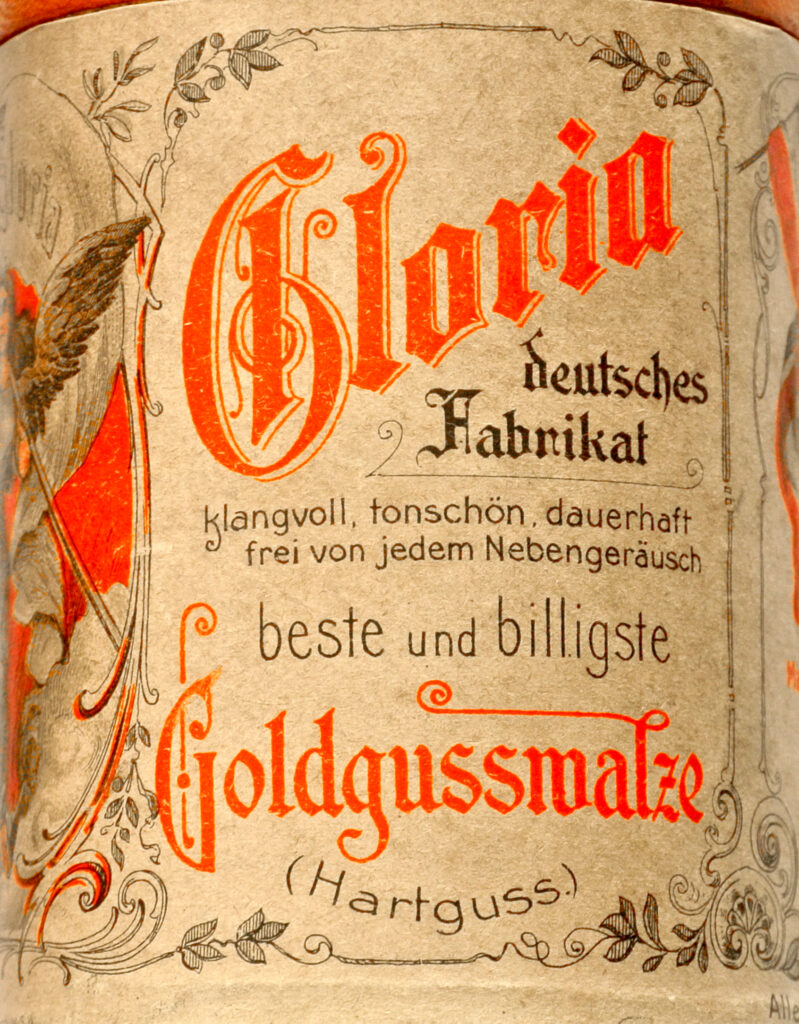

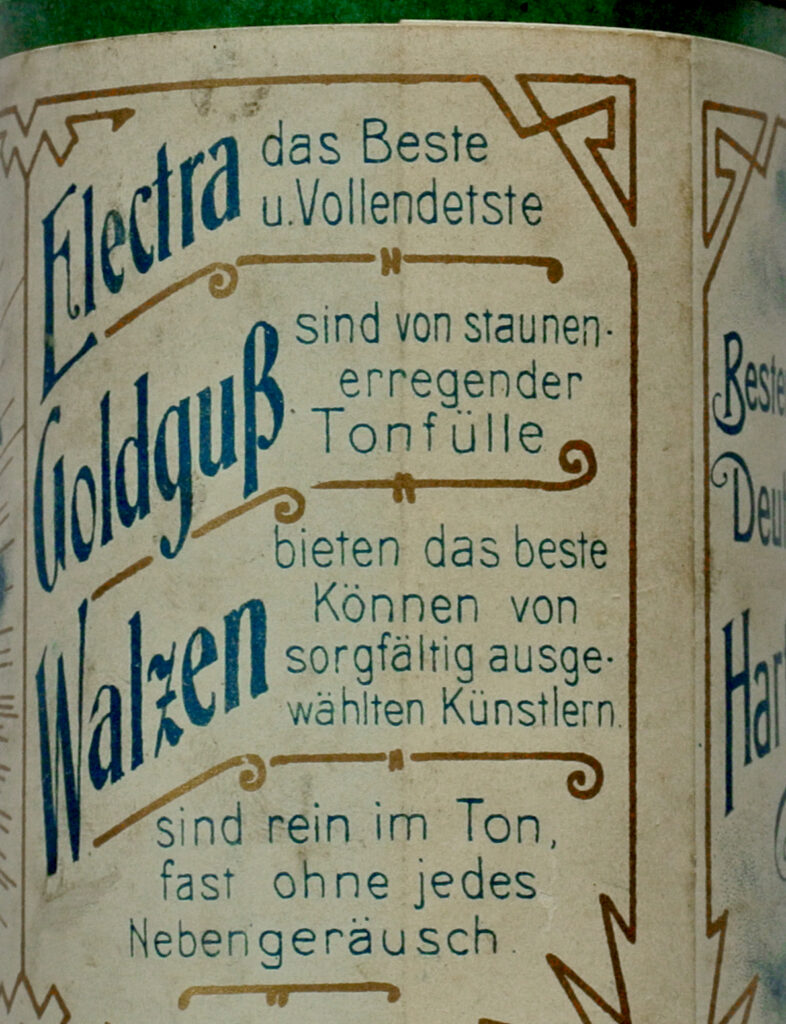

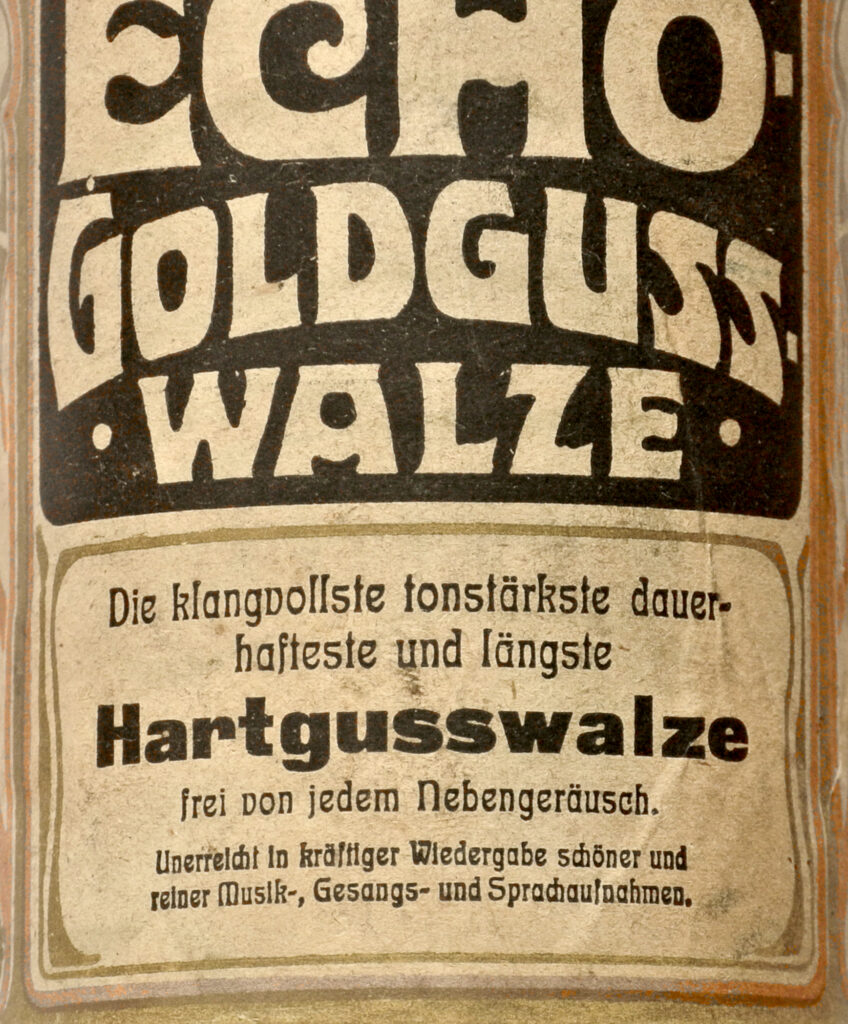

„High fidelity“, hohe Klangtreue also, war seit dem Beginn der Schallaufzeichnung ein Ideal, dem man möglichst nahe kommen wollte. Zu den ältesten und häufigsten Verkaufsversprechen der Phonofirmen gehört dementsprechend der Hinweis auf eine gute Klangqualität ihrer Aufnahmen. Sie wurde in der damaligen Diktion mit Begriffen wie „klangvoll“, „tonschön“, „rein im Ton“, „deutlich“ und „natürlich“ bezeichnet – um nur einige von den deutschen Beispielen zu nennen.

Aus der Sicht unserer Zeit, in der eine täuschend echte Wiedergabe von beliebigen Klängen längst Alltag geworden ist, wird deutlich, wie weit die Aufnahmen der Phonographenära von der Verwirklichung solcher Versprechen noch entfernt waren. Eine stetige Verbesserung des Klangs blieb immer im Blick der Phonofirmen. Die Möglichkeiten dazu aber waren sehr beschränkt. Solange es keine elektrischen Aufnahme- und Wiedergabeverfahren gab, führte der Weg zur Verbesserung des Klangs über eine Optimierung der an der Aufzeichnung und Wiedergabe beteiligten mechanischen Komponenten. Dazu gab es drei Wege:

- Zum einen konnte man versuchen, die Ansprechbarkeit der Schalldose zu erhöhen, etwa indem man sie möglichst leichtgängig machte, den richtigen Durchmesser der Membran ermittelte, Eigenresonanzen innerhalb des übertragbaren Frequenzbereichs vermied und die Masse – und damit die Trägheit – der beweglichen Teile und ihre mechanische Dämpfung so weit wie möglich reduzierte. Nach Maßgabe dieser Faktoren wurden die Schalldosen im Laufe der Jahre immer wieder überarbeitet und verbessert. Die angewandte Methodik dazu war experimentell und empirisch. Erst bei der Entwicklung der „orthophonic“-Plattenspieler um 1925 wurde damit begonnen, zur Ausgestaltung der Schalldosen mathematisch-ingenieurstechnische Berechnungen anzuwenden.

- Ein zweiter wichtiger Faktor für die Klangqualität waren Größe, Form und Materialbeschaffenheit des gesamten Schallwegs, vor allem des Trichters. Auch daran wurde fortgesetzt gearbeitet und auch auf diesem Gebiet kam man noch in den 1920er Jahren durch Berechnungen zu beträchtlichen Verbesserungen.

- Ein dritter bedeutender Faktor ist das Verhältnis zwischen der Oberflächengeschwindigkeit der Schallrille und der Klangqualität. Diesem Verhältnis sind die folgenden Überlegungen und Berechnungen gewidmet. Es betrifft die Möglichkeiten und Grenzen der Tonaufzeichnung auf Walzen in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften als unterschiedlich große und unterschiedlich schnell drehende zylindrische Körper.

Das Standardformat

Nachdem Edisons Konkurrenten Chichester Bell und Charles Sumner Tainter um 1886 die ersten Typen von wachsbeschichtete Pappwalzen entwickelt hatten, konterte Edison 1888 erfolgreich mit einem neuen Walzenformat, das für mehr als zwanzig Jahre den phonographischen Standard setzen sollte: Er entschied sich für einen Zylinder aus massivem Wachs mit konischer Innenbohrung. Sie hatte einen äußeren Durchmesser von rund 55 mm und eine Länge von 105 mm. Walzen dieser Größe können bequem gehandhabt und leicht verwahrt werden.

Indem sich dieses Format etablierte, waren für alle darauf ausgerichteten Phonographen feste Grenzen für Klangqualität und Spieldauer gezogen. Je nach Geschwindigkeit konnten bei dem mit 100 TPI (threads per inch) festgesetzten Vorschub (was einer Rillenbreite von etwa 0,25 mm entspricht) Aufnahmen von zwei bis drei Minuten Spieldauer gemacht werden. Dreiminütige und längere Spieldauern bei Umdrehungszahlen von unter 100 U/min brachten nur noch einen ziemlich dumpfen Klang hervor. Der kurze von der Walzenoberfläche pro Zeiteinheit zurückgelegte Weg erlaubte die Aufzeichnung von hohen Frequenzen nicht mehr.

Hierzu ein erstes einfaches Rechenbeispiel:

Eine Standardwalze mit dem Durchmesser von 55 mm hat einen äußeren Umfang von 172,78 mm. Bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 100 U/min legt ein schneidender oder abtastender Saphir pro Sekunde einen Weg von 287,97 mm auf der Walzenoberfläche zurück. Was man für eine lange Strecke halten könnte, erweist sich in Bezug auf hohe Töne und damit auch in Bezug auf die den Klangreichtum und Toncharakter prägenden hohen Obertöne als sehr kurz. Der höchste von der akustisch-mechanischen Phonographentechnik reproduzierbare Frequenzbereich liegt bei etwa 5 Kilohertz, bei sehr guten Exemplaren eventuell noch etwas höher. Für gesunde menschliche Ohren ist ein Ton von 5 kHz als hoher Pfeifton noch deutlich wahrnehmbar. Wie gut eine solche Frequenz auf einer Walze aufgezeichnet werden kann, hängt unter anderem von der Oberflächengeschwindigkeit ab. Bei einer Drehzahl der Standardwalze von 100 U/min müsste eine vollständige 5-kHz-Periode (d.h. ein einmaliges Aufwärts- und Abwärtsschwingen als Ober- und Unterwelle) auf einer Länge von nur 0,0575 mm aufgezeichnet werden können. Dies kommt einem Auf-der-Stelle-Treten des Aufnahme- oder Abtaststifts ziemlich nahe. Bei 120 U/min stehen für eine 5-kHz-Periode 0,069 mm zur Verfügung und bei der im Jahr 1902 für Gusswalzen festgelegten Umdrehungsgeschwindigkeit von 160 U/min immerhin schon 0,092 mm. Die deutlich bessere Qualität der Gusswalzen gegenüber dem Gros ihrer Vorgänger aus Weichwachs hat darin eine ihrer Ursachen. Denn viele Aufnahmen auf weichem Wachs haben eine Umdrehungsgeschwindigkeit von etwa 120 U/min.

Deutlich bessere Werte ergibt die Grand- / Concert- / Stentorwalze mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Drehzahl von üblicherweise um 120 U/min. Hier hat eine 5-kHz-Periode eine Strecke von 0,157 mm zur Verfügung, also mehr als das Doppelte einer Standardwalze gleichen Tempos. Nicht wesentlich geringer ist die Oberflächengeschwindigkeit der von Pathé entwickelten, mit 160 U/min spielenden Inter- / Salon-Walzen. Bei einem Durchmesser von 88 mm ergibt sich für die 5 kHz-Periode eine Strecke von 0,147 mm. Leider verschenkte Pathé den möglichen Qualitätsgewinn bei allen Gusswalzen-Formaten durch einen vorgeschalteten mechanischen Kopiervorgang zur Herstellung der abzuformenden Master.

Hier drei Hörbeispiele zum akustischen Verdeutlichen der genannten Zahlenverhältnisse:

Die Celluloidwalzen von Lioret sind im Vergleich dazu ein Sonderfall. Zwar ist ihre Geschwindigkeit von zumeist 100 oder 120 U/min gering im Vergleich zu Gusswalzen. Die von Lioret verwendete Mikrorille aber ermöglichte eine Miniaturisierung der beweglichen Teile der Aufnahmeschalldose und damit eine geringere Trägheit und Dämpfung beim Aufnahmevorgang, was wiederum der Klangqualität zugute kam.

Raumbedarf und Materialaufwand

Die Einführung eines jeden neuen Walzenformats brachte Entscheidungen über Materialaufwand und Platzbedarf mit sich. Braune Walzen im Standardformat wiegen im Durchschnitt etwa 80 g und haben eine Spieldauer von durchschnittlich etwa 2:40 min. Für jede Spielminute wurden demnach etwa 30 g Wachs aufgewendet. Standard-Gusswalzen kommen auf das gleiche Verhältnis, da sie mit 65 g etwas leichter sind, aber mit 2:10 min Spieldauer auch kürzer spielen. Die Außenmaße der Packung liegen bei allen Standardformaten bei H: 115 x D: 65 mm, also etwa 0,38 l.

Eine Grand-Walze bringt durchschnittlich ca. 330 g Gewicht auf die Waage. Dies bedeutet bei einer Spieldauer von etwa 2:40 min eine Masse von 123,75 g pro Spielminute. Sie benötigt also in Bezug auf die gleiche Spieldauer etwa viermal so viel Wachs wie eine Standardwalze. Der Rauminhalt einschließlich Verpackung beträgt mit H: 120 x D: 14,5 mm knapp 2 l, also rund fünfmal so viel wie der einer Standardwalze.

Die Parameter der Inter-Walzen liegen irgendwo zwischen diesen Werten, was hier nicht weiter ausgeführt werden soll.

Die Rechnungen machen deutlich, dass die 1899 begonnene Produktion größerer Walzenformate ein Irrweg war. Der Qualitätssprung, den die Einführung der Gusswalzen um 1902/03 bedeutete, führte dies deutlich vor Augen. In nur wenigen Jahren verschwanden die größeren Formate vom Markt. Als letzten Schritt der Verbesserung von Qualität und Spieldauer versuchten es manche Walzenhersteller, vor allem Edison, mit einer Halbierung der Spurbreite auf dem Standardformat. Damit konnte die Länge der Aufnahme auf mehr als vier Minuten verdoppelt werden. Die Verringerung der schwingenden Masse brachte zudem eine Verbesserung der Klangqualität gegenüber den 2-min-Walzen. Diese Neuerungen aber kamen zu spät und konnten den Niedergang des Walzenformats nur hinauszögern, nicht verhindern.