Nach der Erfindung des Zinnfolienphonographen Ende des Jahres 1877 ging Thomas A. Edison mit seiner neuen Errungenschaft an die Öffentlichkeit. Er führte den Phonographen unter anderem Präsident Hayes und dessen Frau im Weißen Haus vor, präsentierte ihn in den Redaktionsräumen der Scientific American und gab ausgiebige Zeitungsinterviews.

Im Juni 1878 erschien in der North American Review eine von Edison zu Protokoll gegebene Liste mit zehn Möglichkeiten zur zukünftigen Anwendungen des Phonographen:

- Letter writing and all kinds of dictation without the aid of a stenographer.

- Phonographic books, which will speak to blind people without effort on their part.

- The teaching of elocution.

- Reproduction of music.

- The „Family Record“ – a registry of sayings, reminiscences, etc., by members of a family in their own voices, and of the last words of dying persons.

- Music-boxes and toys.

- Clocks that should announce in articulate speech the time for going home, going to meals, etc.

- The preservation of languages by exact reproduction of the manner of pronouncing.

- Educational purposes; such as preserving the explanantions made by a teacher, so that the pupil can refer to them at any moment, and spelling or other lessons placed upon the phonograph for convenience in committing to memory.

- Connection with the telephone, so as to make that instrument an auxiliary in the transmission of permanent and invaluable records, instead of being the recipient of momentary and fleeting communication.

Rund zehn Jahre später, als der Phonograph nach jahrelangem Stillstand von Edison und anderen weiterentwickelt worden war, erlangte nur die Hälfte der prophezeiten Anwendungsgebiete eine nennenswerte Bedeutung: die Diktierfunktion, die Sprachlehr- und Konservierungsfunktion, die Musikreproduktion, die Verwendung als Musikautomat und Spielzeug und die Privataufnahme.

Die tatsächliche Rangfolge in der Bedeutung dieser Anwendungen wich deutlich von derjenigen in Edisons Liste ab, falls diese als Rangfolge gemeint war. Weit vor allen anderen Nutzungsmöglichkeiten entwickelte sich nämlich die Musikwiedergabe zum Hauptgeschäft mit dem Phonographen. Dabei dominierten kommerziell vorgefertigte Aufnahmen den Umsatz, nicht der Verkauf von unbespielten Walzen zur Selbstaufnahme.

Dennoch wiesen die Phonographenhersteller immer wieder auf die Aufnahmefunktion ihrer Geräte hin. Sie rüsteten sie mit Abschleifvorrichtungen aus, boten „Recorder“-Schalldosen und unbespielte „Blanks“ an und lieferten Anleitungen mit Tipps zum Gelingen eigener Aufnahmen. Immerhin war die Möglichkeit, selbst aufzunehmen ein Alleinstellungsmerkmal des Phonographen gegenüber dem Grammophon. Trotz aller Werbeanstrengungen aber blieb der Home-Recording-Sektor nur ein kleiner Teil des Phonographengeschäfts, und dies spiegelt sich naturgemäß auch in der Zusammensetzung der heute noch erhaltenen Bestände an Walzen wider. Privataufnahmen haben daran nur einen bescheidenen Anteil und von diesen hat nur ein kleiner Teil eine gute technische Qualität. Die Vorstellungen Edisons von der „Family record“ wurde allem Anschein nach nur selten verwirklicht.

Unter den bisher öffentlich bekannten Privataufnahmen erlangten zwei Beispiele aus der Sammlung des Deutschen Rundfunkarchivs eine gewisse Berühmtheit: eine Weihnachts- und eine Silvesteransprache des Lausitzer Unternehmers Adolf Rechenberg aus dem Jahr 1899 (https://www.swr.de/swrkultur/wissen/archivradio/kaufmann-adolf-rechenberg-schenkt-seiner-frau-einen-phonographen-zu-weihnachten-100.html); (https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:section:f0b83302d7176d6b). Rechenberg bietet in beiden Fällen eine sogfältig deklamierte, wohlüberlegte und gut strukturierte Aufnahme. Beide Exemplare erinnern an ein Hörspiel.

Andere Privataufnahmen sind meist weniger gut inszeniert, oft nur unvollständig aufgenommen oder technisch fehlerhaft. Ab und zu trifft man auch auf kommerziell bespielte Walzen, deren frei gebliebene Stellen mit kurzen Privataufnahmen ergänzt wurden.

Entsprechend der Rarität von Privataufnahmen ist auch die Anzahl der hier vorgestellten Exemplare ziemlich niedrig. Das interessante Sammelgebiet soll aber nach Möglichkeit weiter verfolgt werden.

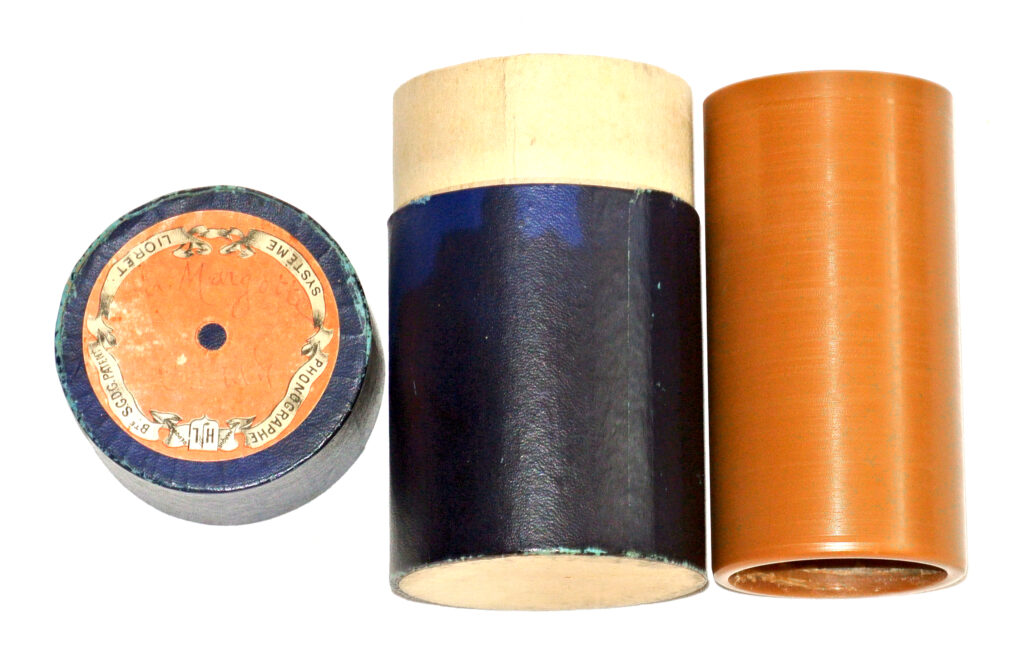

Spätestens seit dem Katalog der Aufnahmen von 1896 forderte der Phonographen- und Walzenfabrikant Henri Lioret seine Kundschaft zur Aufnahme ihrer eigenen Stimme auf (Lioret-Katalog, 1896, S. 5).

Dieses Exemplar hat mehrere Mängel: Im ersten Drittel gibt es starke Störgeräusche, die möglicherweise durch blockierende Celluloidspäne während des Aufnahmevorgangs entstanden sind; Mit dem Ende der Walze bricht das Gesangsstück unvollendet ab.

Möglicherweise ist diese Aufnahme im direkten Umfeld Henri Liorets entstanden. Der Schriftzug „Henri“ auf dem Etikett deutet darauf hin. Er ähnelt sehr stark dem Schriftzug auf dem Etikett einer Henri Lioret persönlich gewidmeten Aufnahme des Tenors Emmanuel Lafarge, veröffentlicht auf der Seite phonorama.fr: https://www.phonorama.fr/opera.html .

Diese Walze ist ein sehr seltenes Beispiel für eine in den Lioret-Studios gemachte Privataufnahme auf Weichwachs. Wie bei vielen der kommerziellen Celluloidwalzen Liorets wurde auch hier auf eine Instrumentalbegleitung der Gesangsstimme verzichtet. Die Sängerin, von einem Sprecher mit einem unverständlichen Vornamen (Plotine?) vorgestellt, wird zunächst nach ihrem Befinden gefragt. Im Anschluss an die Aufnahme lobt sie der Sprecher mit vielen Bravos und verspricht ihr, sie werde aufs Konservatorium geschickt. Bei 0:55 und evtl. auch bei 1:38 ist zu hören, dass die Aufnahme unterbrochen und neu angesetzt wurde.

Das Gedicht wurde auf die erste Hälfte einer abgeschliffenen Edison-Gusswalze der Zeit um 1903 aufgenommen. Wenn die Dose zur Walze gehört, war die ursprüngliche Aufnahme Kat.-Nr. 13496 „Bay of Biscay“. Mit dem Abschleifen und Bespielen von Hartgusswalzen riskierte man die schnelle Zerstörung der Hobelklinge und des Aufnahmesaphirs.